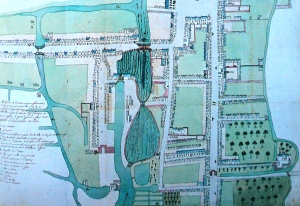

Au début du XVIIIième siècle, Comines occupe les deux rives de la Lys. Le quartier du Fort, circonscrit par le fleuve et son bras canalisé au douzième siècle, la Morte-Lys, est le territoire des drapiers et des foulons. Avec les traités d’Utrecht (conclus les 11 avril et 13 juillet 1713) a lieu la fixation de la frontière partageant la ville entre deux états : le bourg historique demeure français, le quartier du Fort et les terres de la rive gauche de la Lys sont dévolus aux Pays-Bas autrichiens.

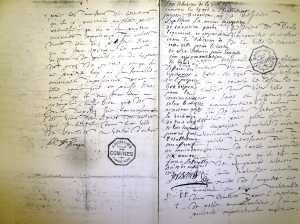

Paradoxalement parlant, c’est cette situation qui permettra à Comines de se forger un visage industriel, entre autres dans le milieu du textile. En effet, un marchand de lin originaire d’Ypres, Philippe Jacques Hovyn, profite des failles juridiques liées aux taxes de franchissement de frontière pour introduire auprès des autorités françaises, en mars 1719, une demande de création de manufacture de rubans. Le texte autographe est particulièrement parlant, à la fois quant aux desseins de son auteur ainsi qu’à la tradition textile à laquelle il se réfère, comme s’il s’agissait d’un argument d’autorité prenant l’histoire textile de Comines pour témoin et, à titre de garantie, sa propre réussite dans le même type d’activité à Ypres :

« A Messieurs, Messieurs les Bailly Bourgemaitre et Eschevins de la Ville de Comines

Supplie très humblement le Sieur Philippe Jacques Ovyn marchand demeurant à Ypres et vous remontre messieurs qu’il a conçu le dessin de s’établir dans votre ville pour y faire et s’exercer dans la manufacture de rubans de fil de toutes sortes de couleur, pour quel effet il doit employer quantité d’ouvriers travailleurs aux moulins et outils nécessaires pour la confection de cette marchandise ayant à l’heure qu’il est plus de cinquante ouvriers qu’il fait travailler journellement il toucherait de s’acquérir une maison et places convenables dans Comines pour l’érection de cette manufacture, s’il pouvait auparavant convenir avec vos seigneuries touchant les privilèges et conditions sous lesquels on l’y recevrait, il est certain qu’en y faisant cette marchandise la ville en ressentira des avantages très considérables non pas seulement par rapport qu’il emploiera beaucoup d’ouvriers et surtout de pauvres garçons, qui ne faisant aucun métier se donnent à la fainéantise, et par ce moyen on empêchera plusieurs de gueuser, mais aussi à cause qu’une infinité de gens tant habitants qu’étrangers apportant chez lui du fil à vendre, cela ne laisse point que d’apporter du profit et de la chalandise dans une ville, vous pouvant assurer messieurs que dans la ville d’Ypres il emploie année par année au-delà de trente mille livres de fil, lequel d’ailleurs doit être blanchi, et par ce moyen les blanchisseurs gagnant aussi considérablement, ceux d’Ypres ayant eu année par année plus de six-cents livres de gros flandre pour le blanchissage de son fil, il n’y a point de magistrat qui n’accorde des avantages considérables à ceux qui introduisent quelque manufacture de considération dans leur ville tels que de les exempter du paiement de tous droits tant ordinaires qu’extraordinaires auxquels les habitants sont sujets à ces causes les suppliant (de) s’adresser à vous messieurs.

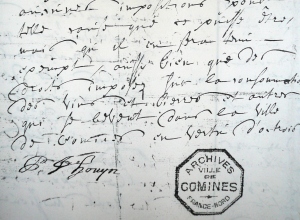

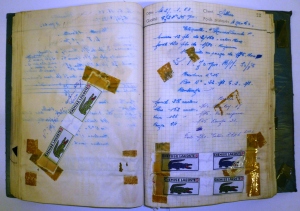

Requête autographe de Philippe Hovyn et apostille favorable du Magistrat de Comines (1719) – Archives municipales de Comines-F, B-44.

Priant très humblement qu’il vous plaise de l’admettre dans votre ville pour y ériger ladite manufacture à condition qu’il ne paiera aucun droit des lods et ventes pour les maisons et terrains qu’il pourrait acheter pour cet effet, qu’il n’en paiera aucunes taxations, ou autres droits tel qu’il puisse être, qu’il sera exempt le cas échéant de garde et du logement des gens de guerre, et qu’il ne paiera lui ni sa famille aucunes impositions pour telle cause que ce puisse être, mais qu’il en sera tenu exempt, aussi bien que des droits imposés sur la consommation des vins et bières et autres que seulement dans la ville de Comines en vertu d’octrois.

Ph. J. Hovyn »

La requête retranscrite ci-dessus est éloquente : Philippe Hovyn sait argumenter en mettant tous ses atouts dans la balance, n’hésitant pas à référer à un caractère social, économique voire éducationnel de son entreprise. La lutte contre l’inactivité, la volonté de réduire le « gueusage », en partie grâce aux débouchés qu’il est sûr de mettre en œuvre, en attestent. En termes contemporains, il promet à ses ouvriers d’intégrer une forme d’ascenseur social tout en ouvrant une nouvelle voie de développement économique à la cité des Louches, par l’arrivée de nouveaux chalands ainsi que par le renforcement d’industries connexes comme la blanchisserie.

Une autre partie du texte original nous ramène à la position stratégique de Comines puisque Philippe Hovyn entend bien être exempté, en plus des impôts fonciers et de ceux sur les marchandises et victuailles, de l’obligation de loger et d’entretenir les soldats quand ces derniers devraient séjourner à Comines.

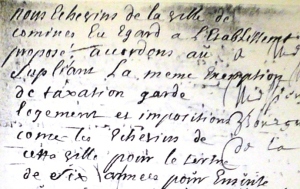

Après avoir étudié la demande de Philippe Hovyn, le Magistrat de la ville de Comines a rédigé, sur la première des quatre pages constituant le document original, l’apostille favorable suivante :

« Nous Eschevins de la ville de Comines, eu égard à l’établissement proposé, accordons au suppliant la même exemption de taxation, garde, logement et imposition comme les échevins de cette ville, pour le terme de six années ensuite sur représentation eu égard à l’effet des espérances qu’il propose être disposé pour la continuation. Selon le mérite accordons aussi la décharge du droit seigneurial et lods et ventes pourvu que l’établissement soit effectif au moins de six années. Fait à l’assemblée du 10 mars de 1719.

F.G. Becuwe »

Rappelons qu’avant Philippe Hovyn, un autre entrepreneur, Louis Dupont, avait tenté, quelques mois plus tôt, d’instaurer une manufacture de velours mais s’était heurté au refus du Magistrat de la Ville.

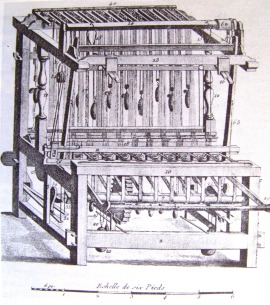

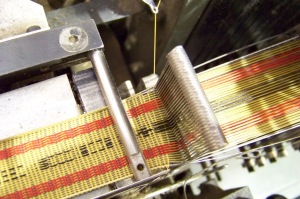

En effet, Hovyn sait que les tissus étroits font partie de la tradition textile cominoise. Car, même si le raccourci est souvent fait, notamment dans l’iconographie des vitraux de l’Hôtel de Ville de Comines-France, Philippe Hovyn n’est pas le fondateur de la rubanerie cominoise ni l’importateur exclusif des métiers à barre, ce genre d’instruments de travail apparaissant à Comines vers 1681, soit près de quarante ans avant l’arrivée de Philippe Hovyn. Quant à une activité mettant en évidence d’autres pièces de tissus que la draperie, des textes anciens plaident pour une activité de type « rubanière » (même si le mot « rubanier » apparaît pour la première fois à Comines en 1681) remontant au moins au quatorzième siècle, période durant laquelle des rivalités commerciales avec les tisserands d’Ypres amènent, en 1367, le roi de France Charles V à prendre une ordonnance interdisant la réalisation de draps de grande mesure tout en précisant que les Cominois « feront et pourront faire des petits draps, en la manière qu’ils faisoient en ladicte ville paravant leur dicte impétration. »

Par contre, la fixation de la frontière en 1713 et le parti économique qu’en prit Philippe Hovyn en 1719-1720 apparaissent fondamentaux pour la pérennisation d’une activité textile florissante à Comines. En effet, après 1720, d’autres textiliens lui emboîtent le pas, à l’image de l’Anversois Jean van Poppelen qui y installe sa propre unité de production textile en 1786. Cette année voit aussi la création, par Louis-Romain Schoutteten, d’une manufacture qui deviendra, deux ans plus tard, une usine, aujourd’hui seule survivante de ce siècle d’or pour Comines et sa région. En quelques décennies, les rubaniers cominois passent de quelques unités (environ 35 métiers tournent chez Hovyn quelques temps après son installation à Comines, en 1720) à 220 ouvriers employés dans quinze manufactures en 1788. D’autres manufacturiers, à côté de petits artisans, œuvrent dans le domaine de la chapellerie, de la filterie et de la réalisation de toiles.

A ce sujet, il est marquant de noter que Philippe Hovyn, dans la précision des termes employés lors de sa demande d’instauration d’une activité manufacturière, apparaît visionnaire. En effet, le concept économique aujourd’hui célèbre en Belgique sous le vocable « intérêts notionnels », soit un système d’allègement des taxations permettant à l’entreprise, en mettant « au frigo » les risques afférents à une partie de son capital, de se centrer sur sa production et son rendement en réduisant les charges fiscales par un allègement significatif de l’impôt, trouve en partie son origine dans le grand dessein de Philippe Hovyn ! Et la réponse du Magistrat cominois renforce bien cette hypothèse, ce dernier insistant lourdement sur la viabilité à long terme de l’activité créée. Mais si Philippe Hovyn apparaît comme préfigurateur d’une mesure contemporaine, il la dépasse allègrement, son plaidoyer, entendu sans broncher par les édiles, lui permettant non seulement d’éluder l’impôt des sociétés mais aussi les autres taxes auxquelles tout citoyen était soumis. D’ailleurs, le texte original de sa demande précise bien « (…) qu’il ne paiera lui ni sa famille aucunes impositions pour telle cause que ce puisse être », autrement dit, en plus de se faire ériger un véritable bouclier fiscal, il fait étendre cette protection aux siens. Voilà bien qui mérite d’être cité comme un exemple de volonté d’annihiler tous risques non seulement au moment de la mise sur pied d’une entreprise économique, mais aussi dans ses phases de développement !

Il va donc de soi que l’implantation de l’activité rubanière de Philippe Hovyn sera déterminante pour l’industrialisation de Comines. En outre, elle accompagne une forme d’agriculture intensive où le lin, le tabac, les céréales et le colza se répartissent les terres de grandes et moyennes exploitations, tandis que d’autres activités plus artisanales s’effectuent dans des proportions modestes. L’augmentation rapide de la population dès la seconde moitié du XVIIIième siècle à Comines en atteste. Les échanges entre France et Pays-Bas autrichiens, les rapports avec la région lilloise, l’efficacité des réseaux routiers (même si Comines, au centre du quadrilatère Armentières-Lille-Menin-Ypres, doit attendre 1722 pour se voir reliée à Lille par une voie pavée digne de ce nom), un cours d’eau favorable (large de 16 mètres et profonde de deux mètres, la Lys est aisément navigable vers l’aval comme vers l’amont, de par son faible courant et la régularité de son lit), la coexistence solidaire des modèles ruraux et préindustriels… confèrent à Comines une stabilité qui lui est bénéfique, tant sur le plan économique qu’en termes humains.

Mais si la révolution industrielle prend racine et modifie le visage du monde du travail en Angleterre durant tout le XVIIIième siècle, Comines, à l’image du continent européen, devra attendre presque cent ans pour bénéficier des inventions nouvelles (fonte au coke, machine à vapeur, concentration des engins et de la main d’œuvre en usine…).

Toujours est-il que les nombreux documents d’archives témoignent d’une vivacité extrême de l’industrie textile cominoise et ce, de manière continue, durant tout le XVIIIième siècle : les potentialités commerciales offertes par le royaume de France, notamment en éludant les taxes douanières, ainsi que la forte concurrence des manufacturiers installés dans les Pays-Bas autrichiens, en apportent l’explication. Même la crise de 1730 ne fera que légèrement toucher ce modèle, sans pour autant le détruire ou le mettre à mal.